Une jaunisse «hors de contrôle» fragilise la filière betteraves

La CGB alertait le 8 juillet quant à une situation «hors de contrôle» sur le front de la jaunisse des betteraves. Ses dirigeants réclament des solutions efficaces de lutte et un soutien aux planteurs sinistrés.

Une situation agronomique qui se détériore, hors de contrôle… «Je suis très inquiet pour la filière», s’alarme Franck Sander, président de la CGB (Confédération générale des planteurs de betteraves). La petite bête à l’origine de cette «catastrophe» est le puceron vert, vecteur de la jaunisse virale. «Nous avons subi une invasion sans précédent, dès le milieu du mois d’avril, au stade 2 feuilles de la plante, alors que les auxiliaires n’étaient pas encore présents», précise-t-il. Conséquences : dès le mois de mai, la région Centre donnait l’alerte des premiers signes de jaunisse. En à peine dix jours, des champs entiers viraient au jaune. «Toute la France est désormais concernée». Plus du quart des betteraves françaises sont déclarées malades de la jaunisse.

En Hauts-de-France, l’Oise est le département le plus touché, avec 10 à 30 % de parcelles contaminées. Mais même si, pour l’instant, moins de 1 % des surfaces betteravières de l’Aisne, de la Somme, du Nord et du Pas-de-Calais, sont touchées, elles ne devraient pas y échapper. «Chaque jour, le virus gagne du terrain. Il se propage de plus en plus vers le nord», prévient Frank Sander.

Les pertes de rendement sont chiffrées à 100 ME, allant jusqu’à dépasser les 1 000 E/ha au sud de Paris, zone la plus atteinte avec une production amputée de 30 à 50 % selon des prélèvements. À trois mois de la récolte, la CGB avance une estimation de moins de 80 t/ha à 16° S (contre 87 t/ha en moyenne quinquennale), au «plus bas depuis plus de quinze ans».

Des solutions de traitement inefficaces

Un sentiment de colère anime les betteraviers, d’après le syndicat : «Les néonicotinoïdes (interdits depuis le 1er septembre 2018, ndlr) en enrobage de semences étaient une solution efficace. Nous pensions que les solutions alternatives dont nous disposions (Teppeki et Movento) l’étaient aussi. Il s’avère que non.» D’après Frank Sander, l’incompréhension est d’autant plus grande que ces solutions autorisés sont à contre-courant sociétal, car utilisées en pulvérisation, générateurs de surcoûts de 80 E/ha, soit 1 E/t de betteraves. «Nous réalisons entre deux et quatre traitements, contre aucun auparavant, et sans résultat.» Cette mesure, instaurée dans le cadre de la loi biodiversité de 2016, est «une décision politique», considère le président. Il souligne les efforts consentis par les agriculteurs avant l’interdiction, à savoir cultiver des plantes non mellifères après les betteraves. À ses yeux, le sujet des phytosanitaires - comme le montre cet exemple de la protection contre les pucerons - est abordé «non pas comme un problème technique ou scientifique. C’est un débat politisé.»

La crainte du syndicat : cette impasse agronomique, qui s’ajoute à une crise économique qui se prolonge pour la filière (cf. encadré), pourrait se transformer en «découragement», au point de faire chuter les surfaces l’an prochain et de menacer le tissu industriel, selon le directeur, Pierre Rayé.

Indemnisation et moyens

La CGB réclame donc au ministère de l’Agriculture une solution efficace de protection des betteraves, via l’enrobage des semences, pour 2021, une indemnisation des planteurs sinistrés, et une accélération de la recherche contre la jaunisse. «La sélection variétale paraît l’un des meilleures réponses au problème, mais cela prend du temps.» Cinq ans sont jugés nécessaires avant l’arrivée de variétés résistantes.

Déceler la maladie au champ

Il est très difficile de distinguer la jaunisse modérée de la jaunisse grave à l’oeil nu, seul un prélèvement de feuilles suivi d’un diagnostic viral au laboratoire permettra d’identifier de manière certaine le virus impliqué. Selon l’ITB (Institut technique de la betterave), les feuilles infectées par la jaunisse prennent une teinte jaune-orangée, puis elles s’épaississent et deviennent cassantes. Un champ infecté présentera des ronds de jaunisse répartis aléatoirement en fonction de la dispersion des foyers d’infection. Les symptômes sont généralement bien visibles à partir du mois de juillet.

Les autres jaunissements observables (sécheresse, carences physiologiques) ne sont jamais associés à un épaississement des feuilles et apparaissent généralement dans l’ensemble d’un champ, pas sous forme de ronds. Il peut éventuellement y avoir confusion fin juin début juillet avec des feuilles infectées par du mildiou dont les extrémités jaunissent et s’épaississent, mais il ne s’agira que de betteraves isolées.

Quelle perte de rendements ?

D’après les données collectées par l’ITB en 2017 et 2019 sur un grand nombre de parcelles, la jaunisse modérée entraîne une perte de productivité moyenne à l’intérieur des ronds de 28 %. À l’échelle de la parcelle, 10 % de surface infectée représentent une perte de rendement racine d’environ 3 t/ha. La richesse peut également être impactée, jusqu’à 0,5 point en moins. En ce qui concerne la jaunisse grave, qui en 2019 n’était que très peu présente sur le territoire français, des essais menés en Angleterre ont révélé des pertes de productivité à l’intérieur des ronds de 40 à 50 %.

Marchés : le contexte reste incertain

La jaunisse est une épine de plus dans le pied du planteur de betteraves. La filière a de quoi s’inquiéter quant au découragement de ses producteurs. Car après une crise historique, suivie de fermetures d’usines, les industriels du sucre pensaient être sortis d’affaire, fin 2019. C’était sans imaginer une telle crise pétrolière provoquée par la pandémie de Covid-19, modifiant les grands équilibres mondiaux du secteur…

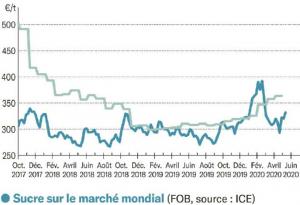

Le sucre a même «perdu le tiers de sa valeur sur le marché mondial», constatait Timothé Masson, économiste chargé des marchés à la CGB. Montée mi-février jusqu’à 15 cents américains, la livre de sucre brut est tombée en pleine crise en-dessous des 8 cents, avant de remonter à 10. «Le coeur de la crise est avant tout lié à la crise du pétrole qui fait qu’au Brésil, il est plus intéressant de faire du sucre qu’on déverse sur le marché mondial (...) que de l’éthanol domestique qui s’est complètement écroulé à cause du pétrole», expliquait Timothé Masson à l’AFP. Aujourd’hui, «les cours du sucre ont récupéré une partie de leur perte, mais le contexte reste incertain». Début juillet, ceux-ci ne dépassaient toujours pas les 350 E/t, alors que la CGB espère que «le prix de référence du sucre, 404 E/t, redevienne d’actualité».

Les opinions emises par les internautes n'engagent que leurs auteurs. L'Oise Agricole se reserve le droit de suspendre ou d'interrompre la diffusion de tout commentaire dont le contenu serait susceptible de porter atteinte aux tiers ou d'enfreindre les lois et reglements en vigueur, et decline toute responsabilite quant aux opinions emises,