Signature d'une charte départementale des contrôles

Jean-Marie Caillaud, préfet de l'Oise, conviait le 11 avril à Tricot l'ensemble des représentants de la profession agricole à participer à une visite pédagogique de contrôle d'exploitation, en présence d'Olivier Thibault, directeur général de l'Office français de la biodiversité (OFB).

Les discussions promettaient d'être animées et ça n'a pas loupé. Évoquant le cas d'une agricultrice du Clermontois sanctionnée pour un dépassement de 40 cm de large sur une centaine de mètres lors d'un traitement phytosanitaire, le président de la FDSEA de l'Oise, Régis Desrumaux, a fermement interpellé les agents de la police de l'environnement qui tenaient un atelier sur la gestion des haies : «De tels contrôles ne peuvent plus être tolérés. Même avec un GPS, on ne peut pas pulvériser avec une infinie précision. Un rappel à la loi pour une si petite erreur est démesuré. On a une exploitante qui vit maintenant avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête et dans la crainte de faire une nouvelle erreur. On a l'impression que l'OFB nous considère comme des criminels. Encore des cas comme celui-ci et l'OFB sera de nouveau murée !»

Le directeur de l'OFB, Olivier Thibault, descendu des hauteurs parisiennes pour cette matinée, a tenté de lui répondre : «Un avertissement n'est qu'un rappel à la loi, sans inscription au casier judiciaire. Je ne suis effectivement pas sûr qu'il faille aller au pénal pour une si petite infraction. Mais ce n'est pas l'OFB qui fixe les règles. Pour autant, je comprends la douleur de cette exploitante qui signifie que nous avons collectivement raté quelque chose. Il nous faut dédramatiser les contrôles, par la posture et par la discussion. Le but du contrôle n'est pas de traumatiser l'exploitant.» À noter que la nouvelle loi d'orientation agricole (LOA) prévoit de dépénaliser ce type d'infraction.

Lever les incompréhensions

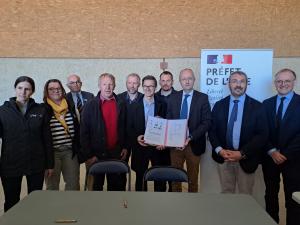

En présentant aux agriculteurs présents le déroulé d'un contrôle, la visite a pour but de lever les incompréhensions qui existent de part et d'autre. C'est dans cette optique que Jean-Marie Caillaud, préfet de l'Oise, a souhaité réviser la charte départementale des contrôles réalisés dans les exploitations. Fruit d'un travail collaboratif entre la Chambre d'agriculture, les représentants de la profession agricole et les services de l'État dans l'Oise dont les différents corps de contrôle, la nouvelle charte a vocation à «améliorer la compréhension et l'acceptabilité des contrôles par les exploitants agricoles» et «préciser les droits et devoirs respectifs des contrôleurs et des contrôlés.»

Les corps de contrôle s'engagent ainsi à établir le plus en amont possible la liste des exploitations visées et à se coordonner pour «rendre effectif l'engagement d'un déplacement de corps de contrôle par an et par exploitation.» Les contrôleurs s'engagent - entre autres - pour les contrôles avec préavis, «à une prise de rendez-vous avec une information claire et précise sur l'objet et le périmètre du contrôle», «lors du contrôle, avoir des échanges réguliers avec l'agriculteur, en particulier au fur et à mesure des éventuels constats» et à «s'assurer que l'exploitant a compris les éventuels points de non-conformité qui ont pu être relevés.»

De leur côté, les contrôlés promettent de «se rendre disponibles à la date et heure indiquées» et «faciliter le bon déroulement du contrôle en accompagnant le contrôleur tout au long de l'opération.»

Pour Luc Smessaert, président de la Chambre, il s'agit là «d'une charte d'engagement devenue indispensable pour apaiser les esprits face aux contrôles. Il ne faudra pas revenir en arrière.»

Le Département veut «sauver» la ruralité

Après une matinée consacrée aux contrôles dans les exploitations agricoles, c'est au tour du Conseil départemental de présenter son opération «Sauvons la ruralité» lors d'une table ronde organisée à Montgérain, en présence de Timothée Dufour, avocat des causes rurales.

Un groupe de travail pour protéger le monde rural, c'est ce que le Département de l'Oise a mis en place depuis quelques mois, dans la foulée des manifestations agricoles de janvier 2024. «Que peut-on faire à l'échelle d'un département pour soutenir la ruralité ?», résume Timothée Dufour, avocat spécialisé en droit rural, qui chapeaute les travaux de la mission «Sauvons la ruralité». «L'urbanisation croissante fait venir une nouvelle population qui ne supporte pas les odeurs ou les bruits provenant des activités agricoles. Les contentieux se multiplient à cause de particuliers ne veulent pas ce qu'ils considèrent comme un trouble du voisinage, mais aussi avec le concours d'associations de plus en plus structurées, avec de véritables stratégies de communication, qui vont pilonner n'importe quel projet agricole qui ne correspond pas à leur idéologie.» Pour l'avocat, il ne faut pas attendre grand-chose du législateur pour y remédier : «Face à une situation politique bloquée comme celle que nous connaissons aujourd'hui, c'est aux élus de terrain de créer des outils pour protéger la ruralité.»

Quels outils ? D'abord en donnant chair à la loi sur le patrimoine sensoriel de 2021, qui entend protéger les sons et odeurs caractéristiques de la vie rurale. Cette loi reste encore inappliquée car elle réclame la cartographie du patrimoine rural, travail fastidieux, dévolu à la Région, dont le Département souhaite se voir déléguer la charge. Une coquille vide à remplir, en somme. «On a présenté cette mesure comme la loi qui protège le coq sur son tas de fumier. Or, nous ne voulons pas défendre une image d'Épinal de l'agriculture. L'agriculteur n'est pas condamné à vivre dans la ferme de ses parents avec l'infrastructure de ses grands-parents.»

Le juriste propose également la refonte de la charte de bon voisinage pourtant récente - elle date de 2017 - car, estime-t-il, «elle manque d'efficacité et d'opposabilité.» «La société se judiciarise et nous sommes nombreux à être traumatisés par l'affaire Vincent Verschuere (agriculteur à Saint-Aubin-en-Bray condamné à 106.000 EUR de dommages et intérêts pour «troubles anormaux du voisinage» après un projet d'extension de son exploitation pourtant réalisé dans les règles, ndlr) et un Varennes des normes ne réglera pas tout. Il faut que cette charte soit portée à la connaissance de chacun et qu'elle devienne opposable en l'adossant à un acte notarié ou un permis de construire afin de déminer tout litige.»

Il faudra de la même façon associer les maires et les notaires pour imposer l'insertion d'une clause notariée dans les contrats qui précise qu'une activité économique, et pas uniquement agricole, préexistait à la signature et l'achat du bien. «C'est une innovation juridique qui entend pousser encore davantage la connaissance de la loi dans les actes.» Elle s'appuie sur la loi du 15 avril 2024 qui protège toutes les activités économiques. «L'agriculture a été le fer de lance de la liberté d'entreprendre.» Selon Timothée Dufour, cette clause aura aussi pour rôle de protéger le dynamisme des exploitations agricoles. «L'activité n'est pas figée et doit pouvoir évoluer.»

Autre stratégie : que les agriculteurs s'engagent dans les conseils municipaux. «Leur présence sera utile pour déminer et anticiper les litiges», conclut l'avocat.

Les opinions emises par les internautes n'engagent que leurs auteurs. L'Oise Agricole se reserve le droit de suspendre ou d'interrompre la diffusion de tout commentaire dont le contenu serait susceptible de porter atteinte aux tiers ou d'enfreindre les lois et reglements en vigueur, et decline toute responsabilite quant aux opinions emises,