Notre agriculture au cœur du développement durable

Six étudiants en Agronomie et agro-idustries d’UniLaSalle Beauvais ont organisé le 11 décembre un colloque. Après une matinée en séance plénière, l’après-midi était organisé autour de trois tables rondes répondant de façon pragmatique aux enjeux.

Celle sur la méthanisation accueillait Thierry Ribeiro, enseignant-chercheur à UniLaSalle et spécialiste de la méthanisation, Antoine Pépin, référent énergie à CerFrance, Jean-Philippe Michel, délégué territorial à GRDF, Denis Ollivier, conseiller méthanisation, et Louis Lhotte, directeur des unités de méthanisation Ferti Oise et Valois Energie.

Dans un premier temps, Thierry Ribeiro définissait la méthanisation comme la transformation de la matière organique en méthane (CH4) et dioxyde de carbone (CO2) par l’action d’une communauté bactérienne en conditions anaérobies. La méthanisation produit donc une énergie verte, renouvelable ainsi qu’un digestat qui a un intérêt agronomique. Ce méthane peut être directement injecté dans les canalisations ou produire de l’électricité et de la chaleur par co-génération ou encore être transformé en bio GNV (biocarburant).

La méthanisation peut se réaliser en mode continu ou discontinu, par voie liquide (moins de 15 % de MS) ou solide (+ de 15 % de MS). Actuellement, 90 % des 574 unités installées en France, dont 390 agricoles, sont en voie liquide. C’est un choix qui dépend du gisement de matières organiques disponible à proximité de l’installation. De façon plus large, la méthanisation répond aux enjeux de traitement des déchets organiques, de la diminution des gaz à effet de serre dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et de la réduction des énergies fossiles. Elle assure 2.200 emplois directs et devrait en recenser 15.000 en 2030. Elle utilise pour l’essentiel des ressources agricoles (fumier, lisier, issues de céréales) et suit une réglementation stricte.

La région Hauts-de-France accuse un retard en termes de développement de la méthanisation, particulièrement en Picardie. Pourtant, dans notre région, elle présente des impacts positifs en termes de durabilité (maintien des exploitations, pérennisation de l’élevage, fourniture d’énergie verte, image moderne de l’agriculture, gain de temps et de confort de travail, valorisation des installations mises aux normes…), de territoire (gestion durable, synergie des acteurs locaux, bioéconomie, activité non délocalisable), d’économie (vente d’électricité, de chaleur, de gaz, économies sur les intrants) et d’environnement (baisse des gaz à effet de serre, des nuisances, moins de pathogènes une fois les déchets digérés, réponse au schéma régional climat air énergie).

Antoine Pépin et Denis Ollivier ont quand même rappelé certaines réalités : on ne sauve pas une exploitation qui va mal en installant un méthaniseur, il faut être taillé pour ce type de projet qui, collectif, demande un leadership, la localisation géographique du projet est primordiale (proximité d’une canalisation, coût de raccordement, production absorbable par le réseau) et il n’est nul besoin d’être éleveur pour se lancer, même s’il est bien d’avoir des effluents d’élevage pour démarrer. Enfin, il faut être sur place tous les jours, contrainte réelle à prendre en compte.

Des ambitions affichées

Jean-Philippe Michel, pour GRDF, rappelle que l’injection du biogaz est possible depuis 2012. 174 projets sont en cours sur les Hauts-de-France, dont la majorité se situe dans l’Aisne et l’Oise. Le potentiel est fort car de nombreuses canalisations, gérées par GRDF ou GRT, quadrillent le territoire. C’est même le réseau qui fait la limite du potentiel de développement.

Après un premier contact, si le porteur de projet veut poursuivre, GRDF enchaine par une étude détaillée payante qui engage les deux parties sur un jalonnement de la démarche. De nombreuses demandes sont en cours et GRDF et l’Ademe parient sur un taux de biogaz dans le réseau de 30 % à terme. Une unité de méthanisation par injection pourrait concerner 150 nano m3 et 20.000 tonnes d’intrants par an. Mais cela nécessitera une restructuration du réseau pour absorber cette production de biogaz.

Comme la loi Egalim a posé le droit à l’injection, sous contrôle de la commission de régulation de l’énergie et dans le cadre du scénario de rebours (stockage du gaz dans les tuyaux), les réseaux GRDF et GRT devront être mutualisés pour mieux répondre à la demande. Mais qui paiera ? GRDF prend déjà en charge 40 % du raccordement si l’unité de méthanisation est proche d’une canalisation. L’entreprise attend avec impatience les décrets d’application car elle croit fort à la méthanisation.

Antoine Pépin et Denis Ollivier rappelaient que le point de départ de la réflexion est le gisement, clé de voûte du projet. Le déchet devient un marché qu’il va falloir sécuriser. Louis Lhotte témoignait pour Ferti Oise et Valois Énergie où un stock d’un an d’intrants est prévu pour faire fonctionner les unités. De même, la méthanisation engendre un changement dans les pratiques de l’exploitation et notamment sur la rotation où de nouvelles cultures sont introduites. Des Cive (cultures à vocation énergétique) et trois cultures en deux ans sont monnaie courante. C’est plutôt bien car moins de phytos sont utilisés et les chaumes et racines, plus nombreux, stockent plus de carbone dans le sol.

Et chacun de rappeler que la réussite d’un projet, outre la sécurisation de l’approvisionnement et l’indispensable présence humaine, ne peut se concrétiser qu’avec l’accord des acteurs locaux et des voisins qui devront être intégrés et informés dès le départ afin que leurs remarques puissent être intégrées. Et puis, il ne faut pas oublier que la méthanisation, vu le chiffre d’affaires qu’elle génère quotidiennement, ne peut en aucun cas être traitée comme une activité secondaire sur l’exploitation, mais comme la priorité. Parfois, un vrai changement dans la tête des exploitants.

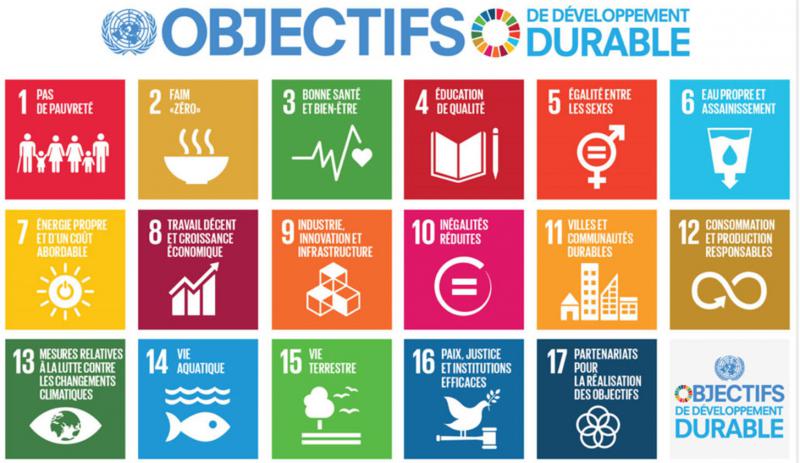

Les 17 objectifs du développement durable

Domitille Vallée, de la FAO, a ainsi rappelé toutes les grandes réunions internationales sous l’égide des Nations Unies qui ont abouti à de nombreux actes fondateurs du développement durable : protocole de Kyoto, Sommet de Rio, accord de Paris sur le changement climatique qui a d’ailleurs pointé le rôle central de l’agriculture dans la baisse des émissions des gaz à effet de serre et la production d’énergies renouvelables. Malheureusement, pour l’instant, aucun financement n’a été mis en place. L’Agenda 2030 déroule pourtant une vision ambitieuse du monde, universelle, indivisible avec des actions conduites par les pays eux-mêmes et incluant tous les acteurs. 17 objectifs ont été définis, avec des interactions entre les secteurs, nécessitant un besoin de coordination et d’accompagnement. Parmi ces objectifs, certains concernent l’agriculture et répondent à cinq principes : le développement de l’agriculture, la protection des ressources naturelles, le bien-être humain, l’amélioration de la résilience et une gouvernance efficace.

Matthieu Le Grix expliquait le rôle de l’Agence française de développement, un établissement public qui finance des projets et des investissements dans les pays en voie de développement. Elle travaille essentiellement en Afrique (50 %) auprès des États, ONG, sociétés, banques et collectivités locales. Les domaines d’intervention se répartissent sur l’énergie propre (19 %), le secteur privé (19 %), la ville durable (13 %), l’eau (12 %), la gouvernance (11 %), le transport (10 %), l’agriculture durable et la protection des ressources naturelles (11 %).

Enfin, Marc Duponcel insistait sur la stratégie innovation recherche que met en place la direction de l’agriculture de la Commission européenne. Il s’agit d’un travail participatif sur le long terme et d’une approche partenariale car les objectifs sont variés et difficiles à atteindre. Le travail se fait en partenariats, avec des réseaux thématiques et des groupes opérationnels réunissant l’agribusiness, les agriculteurs, les conseillers et les chercheurs. 118 programmes de développement rural ont été élaborés pour 2014-2020 et plus de 3.000 groupes opérationnels ont été constitués, dont 61 en France.

Les opinions emises par les internautes n'engagent que leurs auteurs. L'Oise Agricole se reserve le droit de suspendre ou d'interrompre la diffusion de tout commentaire dont le contenu serait susceptible de porter atteinte aux tiers ou d'enfreindre les lois et reglements en vigueur, et decline toute responsabilite quant aux opinions emises,